刘桥镇慎修村:红色村居守初心 英烈精神薪火传

发布日期:2025-09-24 作者:顾碧清 宋金平 吴杰龙 花灿灿 阅读:551刘桥镇慎修村——这座红色村居,其村名源于一位用生命诠释信仰的革命烈士张慎修。这位革命者,用忠诚铸就不屈气节,以担当践行奋斗使命。当英烈精神融入村居的血脉肌理中,慎修村的红色基因谱写出这片热土上不朽的诗篇。

烈火青春:从纺织工人到革命先锋

“这张遗像是我爷爷在大伯牺牲后,从他平时喜欢的照片中挑选的一张,至今已有近80年了。”当记者见到张慎修烈士的侄子张洪力时,他正轻轻擦拭着泛黄的遗像。

1908年,张慎修出生于南通县刘桥区宋桥乡一户贫农家庭。自幼勤奋好学的他凭借不懈努力,以优异成绩考入南通师范学校,终因家境贫寒中途辍学,进入大生一厂当练习生,在那里他结识了地下党员宋祖望,从此走上了革命道路。“宋祖望向我大伯灌输了不少革命道理。我大伯在思想上进步很快,成为组织中的进步骨干,后来他们还经常在工厂开展抗日活动。”张洪力娓娓道来。

在大生一厂被日军军管后,张慎修和许多进步人士一起转移到上海,先后在统益、保丰等纺织厂工作。在保丰时,张慎修凭借出色的工作能力,当上了考工主任,收入颇丰。然而,一直心系家乡的他得知宋祖望牺牲的消息后,毅然放弃待遇丰厚的职员工作回到农村,投身于开辟通西地区的革命事业,并加入中国共产党。张慎修先后担任通西行署财粮局主任、局长,南通县财经局、通西督导处主任等职,积极深入基层发动群众,筹集资金和物资,充分保障了财粮供给,为党组织提供了有力支持。

“1944年2月5日,大伯在万愿楼附近的王家园参加刘桥区委扩大会议,由于叛徒告密,会场遭到刘桥据点日伪军偷袭。”张洪力哽咽地说,“大伯为掩护战友安全转移,独自留守保护秘密文件。突围时为了不落入敌手,他毅然决然跳入河中。”面对敌人诱降,张慎修坚贞不屈,沉入河底,牺牲时年仅36岁。

血脉传承:红色基因的薪火相传

谈起大伯张慎修,张洪力告诉记者,从小他就听父亲张慎思讲述大伯的故事。作为家中长兄,张慎修不仅孝敬父母、关怀弟妹,更是带领家中弟妹们走上革命道路的领路人,他的精神也激励着家族一代又一代人不懈拼搏。

据张洪力介绍,其父亲张慎思作为张慎修的三弟,从小被哥哥悉心教导,张慎修经常拿出进步书刊与他一同研读,“当时我父亲也在大生一厂做工,其间他聆听大伯讲述革命道理,接触到进步思想,从此投身革命,加入了地下党组织。”

由于张慎修的榜样力量感召,二弟张慎培,妹妹陈瑛、苏洁等也纷纷踏上革命道路。“我父亲非常敬重我大伯,经常会写一些文章,比如《怀念大哥慎修同志》以表达对我大伯的思念。我姑妈陈瑛也写下了《深切怀念大哥张慎修同志》等纪念文章,缅怀大伯的生平事迹。”张洪力翻阅着手里的一篇篇文章。如今这些承载着历史记忆的资料被保留在慎修村村部,作为珍贵的学习素材供村干部、党员学习。

张慎修的精神如同一条无形的纽带,将家族紧紧相连。“我大伯是值得我们永远学习的榜样!”张洪力说,“现在,我也常跟我的儿子、孙女讲述上辈革命先烈的故事,叮嘱他们要牢记先辈事迹,为国家多作贡献。”

新时代的红色答卷

为纪念张慎修的英雄事迹,传承其革命精神,1947年下半年,中共南通县委、县政府将他原居住的宋桥乡改名为慎修乡,小乡合并时改名为慎修村直至今日。

一直以来,慎修村始终秉承烈士精神,结合口述史、档案资料讲好烈士故事,同时依托农家书屋阵地开展红色主题活动。“今年暑期期间,我们举办了张慎修烈士事迹宣讲活动,旨在让孩子了解历史,传承烈士精神,厚植爱国情怀。”慎修村党总支副书记朱小东表示,未来将继续组织系列活动,筑牢慎修村的红色信仰。

烈士的精神,是慎修村的根脉。慎修村将烈士精神融入乡村发展的方方面面,在红色传承中不断迸发新的活力。

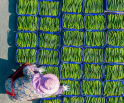

如今,这座革命古村里,4800亩沃野与现代化设施交相辉映。村内民营企业已近30家,有农民经济合作社1家、家庭农场4个。同时,慎修村还大力加强农村基础设施建设,2023年、2024年新建了6条道路,打造了闻桥河、南刘桥横河等生态河道。村内设有健身器材、娱乐场所,为村民的精神文化生活增添了新的平台,提高了村民的生活质量,先后获评“江苏省卫生村”“南通市生态宜居村”。环境优美、村容整洁、绿树成荫的慎修村,以崭新面貌焕发出勃勃生机。

慎修村以烈士之名,行传承之实。如今,这片曾浸透烈士鲜血的土地,既保留着革命年代的坚韧与奉献,又在新时代绽放出新光彩,成为江海大地上一座镌刻红色记忆、承载发展希望的和美村居。

相关文章

相关文章