通州石港的历代衙门(下)

发布日期:2025-08-18 阅读:566

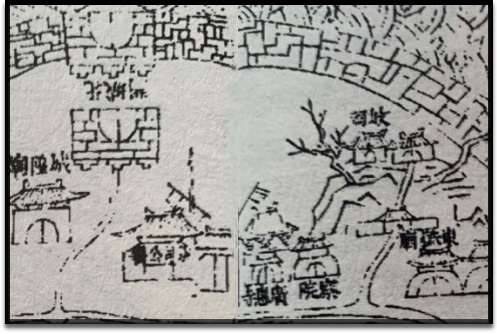

雍正《两淮盐法志》石港场图中的察院截图

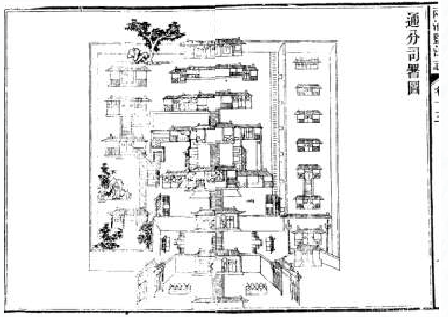

光绪《两淮盐法志》通州分司署图截图

现位于通州区石港镇护城河内的接官亭

□陈新华

四、两淮盐运通州分司

元至正二十六年(1366年),设两淮都转盐运使司(简称两淮盐运司),下设通州、泰州、淮安三处分司及判官,明洪武时因之。明正德十四年(1519年),通州盐运分司衙门从州城迁建石港场。从明正德十四年至清末,驻石港的通州分司判官约103人之多。

在石港历代衙门中,通州分司衙门级别较高。明清时期为从六品判官,管辖吕四、余东、余中、余西、金沙、西亭、石港、马塘、掘港、丰利等两淮南十场盐务。嘉庆《两淮盐法志》石港场图记述,分司衙门位于米市桥北侧的东大街,东有武庙、广惠寺,东北有土山,西北有义学。

光绪《两淮盐法志》记载:“通州分司署在石港,前明旧驻。嘉庆三年,运判秦永清复行修葺。今制:大门南向,东西栅门,前为照墙。门内东为风神祠,西为土地祠。仪门、大堂皆三楹。堂东为官厅,西为库、为商厅。堂下科房,东西向各三楹。入为一堂,左右厢为门舍。堂西客厅三楹。三堂西为签押室,东为内座。最后寝室两进,东西厢,共为楹十有四。南向花厅二,在二堂西,中植竹石,旁列西向一楹,为财神祠。厅以北为书室。大堂东幕友房、庖室、从舍,前后六进,共十八楹。”分司衙门规模宏大,共五十七楹,旧址在今石港粮管所。然而,抗日战争时期,分司衙门被日伪拆除,只留下岁月的慨叹。

五、察院

明嘉靖二十二年(1543年),御史徐鹤龄在石港建察院,作为两淮盐运御史查勘、驻节之地,掌察两淮盐策之政令。监察御史为正七品,雍正年间被设为正五品,为皇帝特派的中央专员。

乾隆《直隶通州志》记载:“院中为公堂,后为憩堂,为寝,为轩。堂之前为屏门,又前为正门。门之外表以二坊,郡人崔桐有记”。雍正《两淮盐法志》石港场图记述,察院位于广惠寺东侧。乾隆《直隶通州志》记载:“按石港场旧有察院一所,改建广裕仓,国朝乾隆元年分司顾茹祥于广裕仓前添建盐义仓……”,此后,这里成为重要的仓储设施,旧址在老石港小学附近。岁月流转,察院的影子早已模糊,只在史书中留下淡淡墨痕。

石港历代衙门众多,为方便迎来送往,在西门南侧河边建接官亭,成为大小官员上岸的重要地点。民国元年(1912年),张謇合并淮南各盐场,石港场废,通属各盐场开始兴垦。民国《南通县图志》记载:“原属石港以东之地分立为骑岸乡,余东以南之地分立为三益乡。”清末至新中国成立后,盐制改革,盐务机构渐撤,再经历战火,历代衙署建筑多已湮灭。

如今,大海的潮声已经远去,那些曾经的衙门宛如历史的官印,被岁月的潮水冲刷,却依然在石港的土地上留下深刻的印记。它们见证了石港的兴衰变迁,诉说着往昔的繁华与沧桑,在记忆中永不褪色。

相关文章

相关文章