古稀草根画家描绘余西古镇千年美景

发布日期:2017-01-17 作者:李舒舒 张燕 阅读:791

“龙街画中游,人在画中走。”

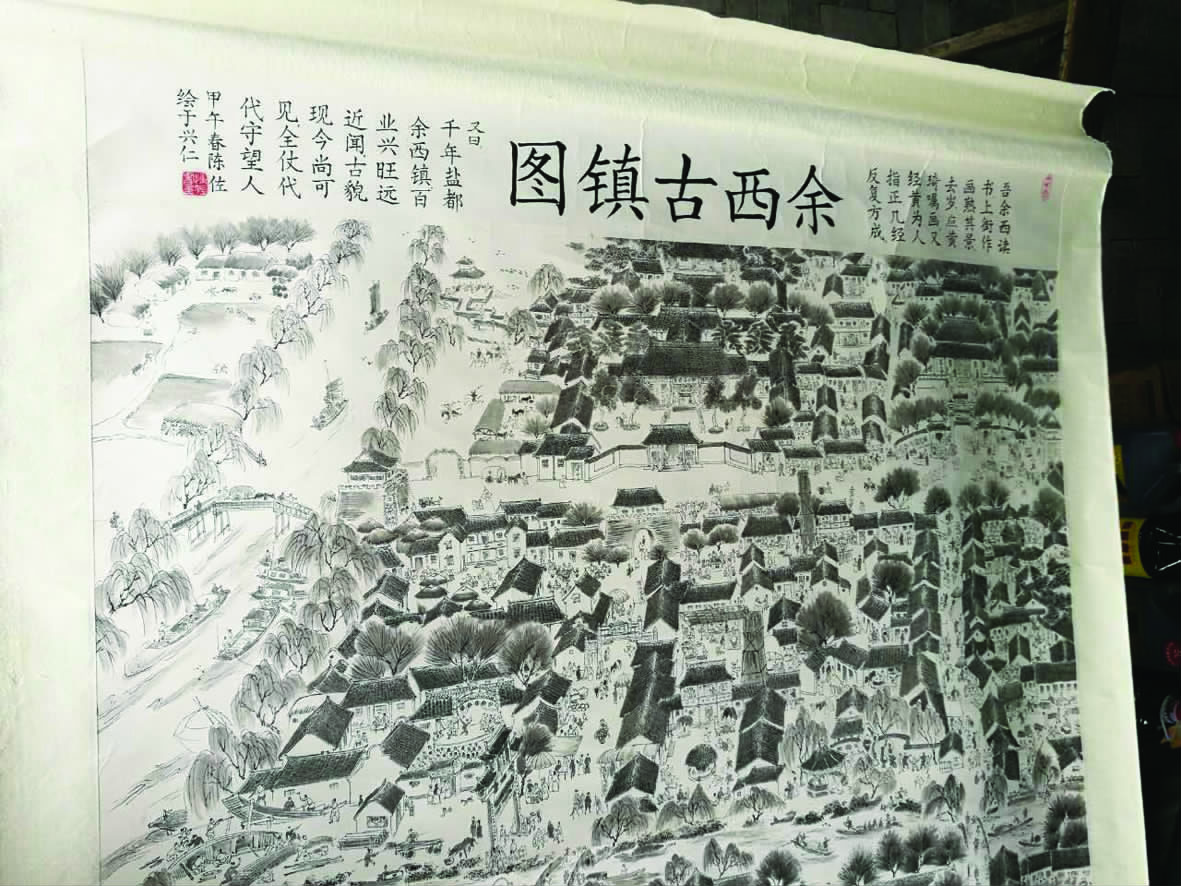

在人来人往的余西古镇曹家面店,73岁的草根画家陈佐慢慢把他手绘的《余西古镇图》摊开(见上图,李舒舒摄),水墨画卷上的千年盐都栩栩如生,和周边的古镇建筑相得益彰,一种历史的厚重感深深地映进了心底。

陈佐今年73周岁,祖籍安徽,出生在海安,曾在余西古镇读初中。他美术造诣颇深,一直在南通工艺美术研究所上班,后调入沈寿艺术馆工作直至退休。“很多年没有来过余西古镇了,上次有机会来参观非常有感触,就花了一个月时间构思、描图,最终成画。”陈佐说。

这幅兼工带写的水墨画高1.88米、宽1.12米,以龙街为主线,衙署是龙头,大悲殿和三官殿为左右龙角,东西古井为龙眼,将军庙为龙鼻,南北向主街为龙身、龙尾,路铺碎石为龙鳞,街巷为龙足。画中描绘了节孝牌坊、古盐场等众多古迹,勾勒出余西坝等水陆交通要塞,展现出近百家杂货铺、染坊、酒家、茶社等日常生活情景,画中勾勒各种人物上百个,酣畅淋漓地描绘出千年盐都的昔日盛况。

“我在余西上过三年初中,对这里的一房一瓦、一草一木都充满了感情,我画这幅画也是抒发我的乡情。”带着真挚的思念和回忆,陈佐利用《通州志》等专业材料,对余西古镇进行了科学的艺术加工。“整幅画以明末清初的余西古镇为背景,以地方志为蓝本,把古镇日常情景艺术地描绘出来,想呈现出一幅生动的历史画卷。”在陈老的笔下,古老的运盐河焕发神采,两岸的运盐船来回穿梭,运盐工把盐背至官盐栈,一旁的货栈房堆满了各种物品。在连接南通西部主要交通枢纽的余西坝,来往的船儿,过路的旅人,染坊里的蓝印花布从染缸中用高竿挑起,肉店里的肋条肉一排排清晰可见,看着画面似乎能看到当时忙碌鲜活的场景,听到嘈杂嬉闹的笑语。

偌大的《余西古镇图》吸引了众多古镇人的目光。74岁的曹网寿在余西生活了大半辈子,画里的古迹许多他都见过,场景他都听闻过,“画得还是挺生动的,坝头啊盐场啊都有代表性,能够代表余西古镇。”他反复看着画卷颇有感触地表示。陈佐说,成画后收到很多好的评价,但也有不尽如人意的地方,“比如江山门等景点就没放进去,希望以后有机会能再重画一幅古镇图,也希望有关单位和个人能多提供一些古镇资料,让画卷更丰满、更丰富,更好地呈现古镇风貌,为古镇旅游做一点贡献。”

相关文章

相关文章