通州西亭场之千年变迁(下)

发布日期:2025-04-28 作者:顾建国 阅读:363

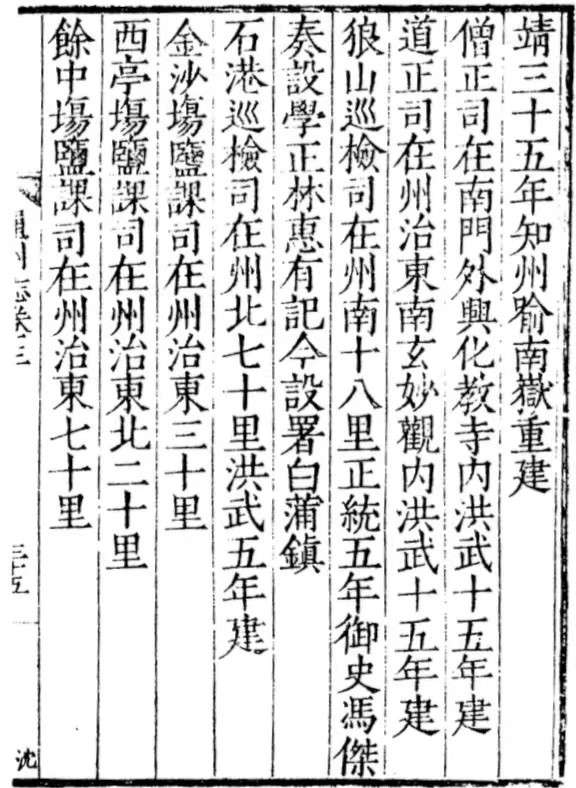

明万历《通州志》截图

古西亭场署的地理定位

一、唐至北宋中后期:西亭场署在州东“十里墩”附近

南北朝时期,长江口外涨出胡逗洲、南布洲、东布洲等沙洲。西亭位于胡逗洲东部,古称“半沙”,唐时已成盐场。唐及五代时期,西亭场场署设在州东“十里墩”附近(约今观音山西五里)。

北宋庆历年间(1041年~1048年),北海海岸线迅速北移。西亭场向北、石港场向南,在曲港处涨接。知州狄遵礼从石港场东向南,经西亭、金沙到余庆场筑捍海堰,俗称“狄公堤”。此后,石港、西亭、金沙及余庆四场的煎盐亭灶,均移至“狄公堤”外。西亭场煎盐地主要集中在今西亭镇及向东一带,即从便民桥到曲港“野狗墩”,由十八座民灶界墩组成的直线以东地带。

二、北宋中后期至明万历初:西亭场署迁至天竺山

北宋中后期,随着沙洲成陆,盐场东移,为方便盐运和管理,西亭场署北迁至“州治东北二十里”的天竺山附近。

南宋咸淳五年(1269年),李庭芝开凿西亭河,作为西亭场的专用运盐河。明洪武二十五年(1392年),西亭场盐课司仍设在天竺山,但煎盐地已东移至“灰场边”一带。

三、明万历初:场署迁便仓,今西亭镇始得名

明万历五年(1577年)编纂的《通州志》“通州四境图”上,西亭场已被标注在“便仓”处。说明西亭场盐课司在万历初已迁建西亭便仓。同时,场名随署走,今西亭始由便仓改称西亭场,距今约450年历史。

此后,西亭场盐课司一直设在今西亭。

近代变迁:

西亭市的兴起与盐场的终结

清前期的西亭煎盐亭场已迁至范公堤东。

清乾隆三十四年(1769年),西亭场归并金沙场。其时,西亭场在场东15里设有芦芽灶、新兴上灶、新兴下灶等。

清嘉庆年间,海岸线已达二窎东。西亭场东则设有芦芽灶、新兴上灶、新兴下灶及脱节沙灶等。

清末,西亭因交通便利逐渐成为商业重镇。

民国元年(1912年),张謇合并淮南各盐场,废除金沙、石港两场,成立金沙、西亭、石港市。其中,西亭市的范围大体为原西亭下场的区域,即从天竺山向东北一直到二窎东的横港桥。

此后,西亭以农业为主,盐场历史终结。

西亭场的历史是一部煎盐亭场与沧海桑田变迁的波澜壮阔的史诗,见证了从唐代盐场到近代市镇的千年巨变。

相关文章

相关文章