贴在成长岁月里的年画(上)

发布日期:2025-02-10 阅读:762

请对买画好过年

谁又替我把雪扫

□羌松延

第一次遇到除夕不放假,但老父亲还是早就发来微信:“三十夜子上午早点到家长对啊。”一句话,将我的记忆带回到过去的时光。

长,音掌,敬辞。南通人的常用词有长香、长烛、长灯、长对等,即点燃香烛、灯具及张贴春联年画之意。“有钱没钱,买画儿过年”。回想童年时代,人们的日子过得都不宽裕,但每到腊月时节,家家户户总要买几张年画贴上,给新年增添喜气。买年画、贴年画、赏年画成了我儿时的一大乐趣。

糕馒蒸好,被褥洗完,檐尘掸过,童年期盼的新年脚步也就越来越近了。简单置办的年货里除了吃的、穿的,孩童最关心的莫过于买年画了。

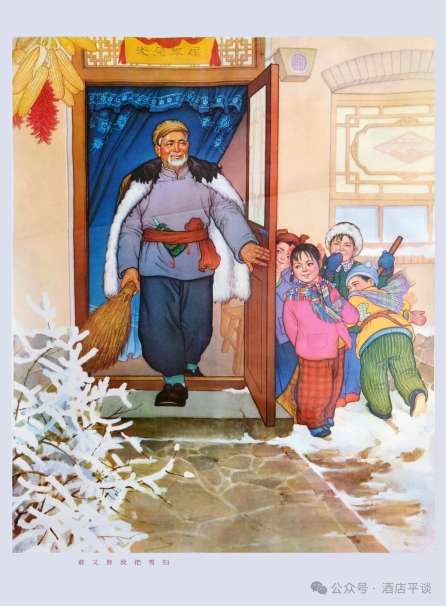

记得当年的农村,只有供销社才卖年画。跟着大人踏过长长的石条台阶,进门就能望见已经编号的年画样品,悬挂成排,供人挑选。那时的年画,虽构图简单但主题突出,如《五谷丰登》中,俩农民头扎毛巾、簇拥着一大筐黄灿灿的稻谷和麦穗,笑逐颜开;《生命不息,冲锋不止》里,珍宝岛之战的英雄于庆阳手持钢枪、头裹纱布,一人冲锋在前;还有历史气息和政治意味浓厚的《毛主席去安源》《一定要解放台湾》等;至于《红色娘子军》《红灯记》《智取威虎山》等样板戏剧照,更是年画的主题……

挤在人群里的我,踮起脚,仰着颈,一张张扫描过去,因为“预算”实在紧张,选了这幅,舍不得那幅,让恨不得买下所有年画的我最后只能忍痛割爱。在那灰暗的岁月里,低矮破旧的草房有了色彩鲜艳的年画映衬,立马就变得满屋生辉,年的味道也被渲染得醇厚香甜。

上中学后,父母开始让我独自去买画。菜市场旁边和老街小商店门外的年画摊一年比一年多。为了能多买几张自己喜爱的年画,我很早就开始积攒“资金”:夏天刮癞蛤蟆浆、捡蝉蜕卖到药店;秋天扛着芦稷到菜市场、背着栗树果到供销社;如果还不够钱,到了买画那天,就找出破布、牙膏壳卖到废品收购站,再兴冲冲飞奔到年画摊。

等到大年三十上午(按照风俗,要在中午祭祖之前贴好对联、年画),父亲就领着我喜气洋洋地长对贴画了。乡下贴年画有很多讲究:裁年画不作兴动刀动剪,用的黑线称之为青棉线(音);贴年画用的糨糊喊作“粘(音‘年’)头”;而对联、年画的白边叫“长(音‘掌’)头”;至于用来登高长对的梯子,则惯以“步步高”之名取代……总之,一切都要赋予吉祥、美好的寓意。年画多由父亲张贴,我配合着递这送那,并站在不同位置指挥校正。因为失误,有一次贴好后才发现稍有歪斜,就在我要自责的时候,父亲一句“好!仄(南通方言,音同‘辄’,意倾斜)是发财!”一下子化解了我的尴尬。

多少年后,贴年画的换成了我,指挥校正的换成了父亲。唯一不变的是,当年画没有贴正时,父亲还是那句:“好!仄是发财!”

相关文章

相关文章